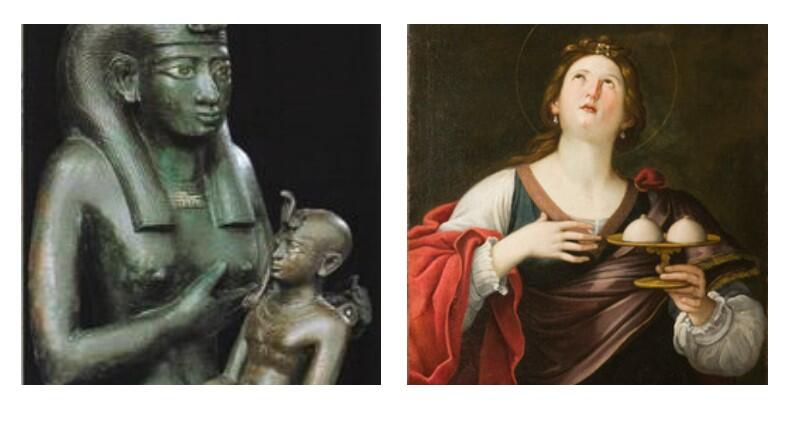

Sin da quando l’uomo ha iniziato a lasciare tracce della sua presenza nel mondo, il Toro è stato preso come simbolo di forza e virilità. Con la nascita dei primi culti la sua figura è stata deificata, parallelamente a quella della Dea Madre, per chiudere la dualità Dea/Dio.

Inizialmente Dea e Toro erano uno accanto all’altra, e le testimonianze di tale culto sono onnipresenti in tutte le culture antiche, quasi in maniera ossessiva.

Quando però ha prevalso la forza fisica maschile alla pace e armonia dell’equilibrio, la Dea è stata esautorata e il Toro ha prevalso.

Gli antichi popoli che veneravano il Dio Toro insieme alla Dea Madre

La nascita delle grandi religioni monoteiste ha spazzato via anche la divinità taurina, addirittura demonizzandola e cercando in tutti i modi, non sempre con successo, di gettarla nell’oblio.

Il Toro è associato al colore bianco e al triangolo rivolto verso l’alto.

Assieme al triangolo rivolto verso il basso e al colore rosso, simboli della Dea, si chiude la sacra dualità Dea/Toro, che trova la sua massima espressione simbolica nella scacchiera, una volta a losanghe (due triangoli uniti a formare un rombo) e poi a quadrati (simbolo della Terra, per rappresentare con la logica del ‘come in alto così in basso’ il miracolo della Creazione.

La pianta della tomba dei giganti richiama immediatamente una testa di bovino le cui corna sono costituite da un muro a semicerchio, l’esedra, a lato dell’ingresso; e il muso dal corpo della tomba. Secondo un’altra opinione abbastanza diffusa, l’esedra e più in generale la planimetria delle tombe dei giganti volevano rappresentare il ventre materno, con un significato riconducibile alla rigenerazione della vita. La pianta della tomba dei giganti rappresenterebbe la speranza della sopravvivenza dopo la morte. La falce della luna richiama le corna del toro: correlate alla Grande Madre, intesa come massima divinità della fertilità, genitrice e nutrice.

Peraltro, anche l’appellativo di “Medusa”, attribuito al castello di Lotzorai, potrebbe fare riferimento alla Dea madre. E ciò, potrebbe svelare il mito secondo cui il castello sarebbe stato innalzato o almeno abitato da una principessa di Navarra, che avrebbe anche fatto edificare la chiesetta di Santa Maria Navarrese. Sebbene, secondo la tradizione di Lotzorai, sia stata una principessa di nome Locana a far costruire il castello, lasciandovi serve e ancelle che dopo la sua partenza diedero origine al paese. A questo deve anche riferirsi la leggenda della mitica fondazione di Tortolì e Lotzorai, rispettivamente da parte del troiano Ilio e della cugina Leucasia. Quest’ultima avrebbe fondato la città di Leucasia nel luogo detto Tancau, presso Lotzorai: che secondo la leggenda, nei tempi antichi, si chiamava Locorai, nome derivato dalla sua principessa fondatrice Leucasia.

Medusa è un nome legato a varie località. Così è per il castello di Samugheo; e se ne parla anche nel territorio di Orune dove, secondo un’antica memoria, si troverebbe la sua tomba. I miti che circolavano in Sardegna, intorno a Medusa, non parlavano di teste crinite di serpenti, ma di colei che dominava, Medéusa, la Signora, la Protettrice: titolo che si dava a Demetra, appunto, la Dea madre, per i Greci. La Cerere della mitologia romana: una divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, ma anche dea della nascita, poiché tutti i fiori, la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti suoi doni. In Sardegna, la Dea madre doveva essere assimilata all’antichissima dea italica Diana, signora delle selve e delle belve, custode di fonti e torrenti, dea della Natura e dell’agricoltura. Come tutte le Grandi Madri primigenie, aveva tre volti: nascita, crescita e morte. Nella sua qualità di Dea della nascita, aiutava le gestanti a partorire; così come faceva fiorire la vegetazione in primavera. Solo più tardi, fu assimilata ad Artemide che in sardo diventa Jana e rappresenta la luna.

Secondo la tradizione, nelle tumbas de gigantis venivano sepolti dei giganti. Le domus de janas, chiamate erroneamente “case delle fate”, in realtà non erano abitazioni di esseri piccolissimi; e le tumbas de gigantis non erano tombe per “esseri giganteschi”. Si trattava semplicemente di tumulazioni collettive realizzate con due sistemi architettonici differenti e in diverse epoche. I giganti – dice il mito – erano nemici delle janas. Quelli erano più forti, ma queste erano armate dell’intelligenza che le faceva uscire vittoriose da ogni battaglia.

Le leggende sulle janas sono tantissime anche in Ogliastra. L’opinione più comune vuole che esse siano piccolissime, vestano minuti vestiti e vivano in case altrettanto piccole. A Tortolì, le janas s’immaginano come streghe o maghe; e si aggiunge che avevano delle mammelle lunghissime che gettavano dietro le spalle, sia per allattare i bambini, che portavano dentro a delle ceste legate sulla schiena, sia perché non toccassero terra quando lavoravano; ed erano munite di lunghe unghie d’acciaio con le quali scavavano le loro dimore. Diverse leggende parlano di janas molto ricche, ornate di gioielli, che durante certe feste notturne scendevano dai monti, ove avevano la loro dimora, e si mischiavano nella danza agli abitanti dei paesi. Oppure, che alla nascita di un bimbo, si avvicinassero di notte alla sua culla decretandone la buona o la cattiva sorte. Altre leggende, riferiscono che le loro ricchezze consistevano in casse piene di fazzoletti ricamati con fili d’oro, in pezzi di broccato e altre stoffe preziose. Esse possedevano il dono della profezia e spesso il destino degli uomini era determinato dal loro volere.

È molto diffuso anche il toponimo Sa Dom’e s’Orku, usato per indicare sia tombe dei giganti, sia domus de janas, e anche per i menhir e i nuraghi. L’Orco nella mitologia romana è il sovrano del Regno degli Inferi e divoratore di uomini insieme al suo mostruoso cane Cerbero. Per altri, Orku sarebbe anche sinonimo di “gigante”, corruzione in senso simbolico di Ercole. Riferita agli uomini insigni della famiglia, denominati anche Is Mannus: degni del culto animistico dell’apoteosi come eroi. Come gli dèi Mani dei Latini, che erano gli spiriti benigni degli antenati, onorati come divinità.

I menhir erano l’espressione visiva delle divinità alle quali si rendeva omaggio, con preghiere e doni, per impetrare guarigioni e grazie; ma anche per propiziare la fertilità della terra. Nell’adorazione degli esseri supremi, gli idoli di pietra che proteggevano il sepolcro megalitico, era inclusa anche la venerazione delle anime dei trapassati custoditi nella grande tomba comune. Le pietre fitte sono anche conosciute con il nome di betile, che in punico significa “Casa del Dio”.

San Gregorio Magno, nella sua lettera diretta a Ospitone, duce dei Barbaricini, fa conoscere al mondo che i Sardi della Barbagia adoravano le pietre: «… mentre tutti i barbaricini vivono come insensati animali e non conoscono il vero Dio, ma adorano le pietre e il legno, tu solo adori il vero Dio». Egli, però, nel dileggiare i Barbaricini dimenticava che a Roma, Caput mundi, dal tempio di Giove Feretrio si prendeva la Lapis silex, la pietra sacra che i feciali portavano con sé recandosi a stringere trattati, e per Jovem Lapidem si giurava. Alle pietre termini, usate per delimitare i confini di proprietà, si rendeva culto nelle Terminalia: la festa che i Romani, in onore del dio Termine, celebravano il 23 febbraio.

In località Nurtài, tra Tortolì e Barì, sorge il menhir Perda Longa. Si racconta di un’anziana che praticava la magia, la quale consigliò a una donna sterile di recarsi presso quella Pietra e, senza farsi vedere, sfregare il ventre nudo sulla colonna, recitando una preghiera tra il sacro e il profano. L’idea implicita era che certi sassi possano fecondare le donne sterili, sia grazie allo spirito dell’antenato che vi ha sede, sia in virtù della loro forma, o dell’origine. Non va, comunque, dimenticato che tra le pratiche della religiosità cristiana legate alla fertilità, vi è quella che consiglia di appoggiarsi, o addirittura sdraiarsi, sulla statua di un santo, considerato taumaturgo e capace di favorire la gravidanza.

I monoliti di Nurtài, erano tre: uno eretto e due stesi a terra. Nella consuetudine bariese, sarebbero stati i corpi pietrificati di tre sorelle. Avendo promesso di portare tre mazzi di fiori a san Salvatore, alla “Monserrata” e a san Gerolamo li raccolsero; ma mentre si recavano in chiesa, a metà strada, affaticate, cambiarono idea e decisero di tornare indietro. Dio, irato, le fulminò tramutandole in pietra. Altra leggenda, tortoliese, vuole che Perda Longa, stesa a terra, portasse incisa la scritta: «Chi mi solleverà troverà una bella sorpresa!».

La nascita del culto doppio Dea Madre-Dio Toro, almeno dal punto di vista simbolico, potrebbe trovare la prima testimonianza nel sito di Çatalhöyük in Anatolia (attuale Turchia).

Scoperto a metà del secolo scorso occupa una superficie molto vasta della quale sono una parte è stata studiata a fondo. A oggi sono stati scoperti ben 18 livelli stratigrafici che vanno dal 7.400 al 5.700 A.C, epoca nella quale la città venne distrutta da un incendio. La città era costituita da un insieme di case disposte in maniera irregolare tanto che, data anche la mancanza di strade ben delineate, si ipotizza che gli abitanti si spostassero camminando sui tetti e accedendovi da terra tramite scale non fisse.

Anche se a livello urbanistico siamo quindi distanti dalle metropoli organizzate di Sumer come Ur e dell’estremo oriente come Moenjo Daro e Harappa, gli scavi hanno portato alla luce molti reperti di indubbia qualità artistica (tra cui la celebre Dea dei Leoni) e dal profondo senso mistico; inoltre, tra le case, sono venuti alla luce molti santuari straordinari. Alcune di queste stanze erano adibite al culo della Dea, con dipinti della stessa davvero incredibili.

Gli scavi principali furono condotti da James Mellaart, che riporto alla luce il celebre dipinto rinvenuto nel tempio A.III/11 e qui ricostruito

Sono riconoscibili le sagome di ben 7 dee, e presentano forme che immediatamente rimandano alle piante dei templi maltesi: la testa ‘trilobata’ delle dee centrali è addirittura identica all’ultima stanza del tempio di Tarxien, a Malta: ed è difficile pensare a una mera coincidenza.

Soffermiamoci ora su un altro particolare fondamentale: nelle dee raffigurate nella fila centrale sono ben evidenziati sia la forma del feto (in quella centrale e in quella sotto) sia il triangolo pubico e gli apparati riproduttivi (in tutte e tre), con tanto di utero, ovaie e tube di falloppio.

Non bisogna stupirsi del fatto che gli antichi avessero simili nozioni anatomiche in quanto era pratica comune la scarnificazione dei deceduti (come rilevato sui resti ossei), che implicava la possibilità di vedere l’interno dei corpi. A conferma di ciò vi è la presenza in tutto il sito di immagini di avvoltoi, la cui tipica azione è quella di nutrirsi di carcasse, e che quindi erano gli animali addetti a tale operazione.

Gli avvoltoi, pur essendo in natura di colore scuro, nero, sulle pareti dei santuari sono dipinti di rosso: ovviamente non è un caso dato in quanto diventarono automaticamente simboli della Dea, suoi preziosi aiutanti nella fase legata al trapasso dell’eterno triplice ciclo NASCITA/MORTE/RINASCITA.

NOTA: nella raffigurazione le tre parti feto-pube-apparato vengono messe una sopra l’altra quasi a sottolineare il fatto che siano 3 parti di una sola unità

L’aspetto invece estremamente intrigante è che la riproduzione dell’apparato è del tutto identica alla rappresentazione schematica della protome taurina che troveremo ripetuto in maniera quasi ossessiva in molti siti sardi.

Quindi il legame tra la Dea e il Toro è proprio questo?

Come dice la Gimbutas, il toro altro non è che una raffigurazione della Dea, come il serpente, l’uccello e molti altri animali?

Oppure il toro è il duale della dea, parte fondamentale per la creazione dell’uno dai due?